-

京都探訪

京都探訪

百祥

院の山門をくぐると、新年の白砂壇の模様は「梅」と「百祥」の文字。 百祥(ひゃくしょう)とは、「祥」はさいわい・さち・めでたいことの前触れ。また、きざし。百の幸せが訪れるという意味だそうです。 そして、蹲には菊の花。皆さま […] -

京都探訪

京都探訪

前も後ろも

お盆休みは実家の京都でした。盆地の夏は半端なく暑いのです。涼を求め法然院までお散歩。 お寺に続く道に新しくガラスの枯山水が作庭されていました。ガラスの塊が苔や石の中に溶け込み、日があたると表情を変え古いお寺とアートが調和 […] -

京都探訪

京都探訪

葉っぱの取っ手

芬陀院は、東福寺の塔頭の一つ、関白一条家の菩提寺。水墨画家「雪舟」のつくった枯山水「鶴亀の庭」があるので「雪舟寺」とも呼ばれてます。 丸窓からの借景が知られているのですが。 一つ一つの障子の取っ手に挟み込まれた葉っぱも見 […] -

京都探訪

京都探訪

美しい日本の原風景

美山町は、京都駅から車で≒1時間半の場所にある山の中の自然と暮らしが一体となっている日本の美しい原風景が残る農山村。美山町東部にある三国岳山麓の由良川源流域には広大な自然林が広がっており、美山町の面積の96%が森林に […] -

京都探訪

京都探訪

京都グラフィー2018

「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」は、毎年ゴールデンウイーク中に京都を舞台に開催される国際写真祭です。 2018年のテーマは「UP」。現在、私たちは個人においてもグローバルな局面においても、様々な問題に直面して […] -

京都探訪

京都探訪

手の跡、虫の跡

東福寺の龍吟庵が特別公開されていたので見に行って来ました。龍吟庵は現存する日本最古の方丈建築です。中には重森三玲作庭の三つの枯山水「無の庭」「龍門の庭」「不離の庭」があります。撮影禁止だったので写真はありません。 紅葉の […] -

京都探訪

京都探訪

表構え

哲学の道沿いにあった住宅の表構え。真竹の塀と格子戸、踏み石などで構成されたシンプルなデザインですが、バランスよく素敵です。 表構えは、町の景観の一部ともなっているのです。 -

京都探訪

京都探訪

景福

法然院の白砂壇の文様は、景福と梅の文様。景福とは「大きな幸い」の意。 手水鉢には、菊と椿。自然とデザイン面が共にあり面白いですね。 -

京都探訪

京都探訪

自然とデザインが溶け合って

法然院の伽藍内特別公開があったので行ってきました。公開は春と秋の年2回のみ、普段はお庭しか見れませんが、今回は本堂建物内へ。 三門を超え白砂壇(びゃくさだん)の文様は秋らしく紅葉。蹲には菊が供えられています。 本堂の襖に […] -

京都探訪

京都探訪

古川町商店街

ぐじ、はも、ふきとじゃこの炊いたん、かやくご飯、デビッド・ボウイが愛した京都。 -

京都探訪

京都探訪

kg

京都市内のギャラリーや町家など約60箇所、同時多発に開催されている国際的なフォトフェスティバル「京都グラフィー」http://www.kyotographie.jp/普段は入れない所も会場となっている。伝統的な京町家@無 […] -

京都探訪

京都探訪

桜模様

法然院の白砂壇は、桜模様となりました。 蹲の紅白の椿からは、水がした垂れています。 -

京都探訪

京都探訪

梅文様

京都に行くと必ず立ち寄る法然院。 茅葺の山門をくぐると、白砂壇には梅の文様。春近し、身近な素材で四季の表す伝統文化、面白いですね。 -

京都探訪

京都探訪

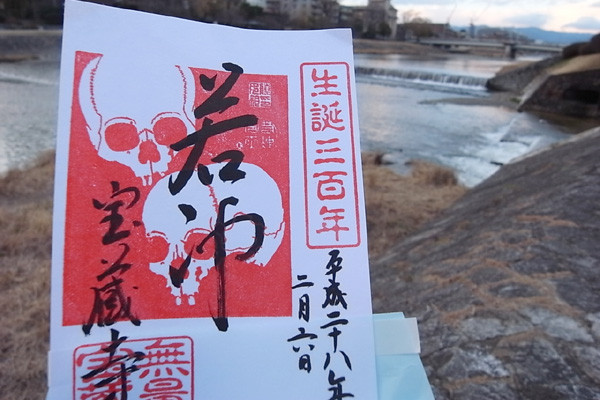

髑髏図

伊藤若冲生誕300年で宝蔵寺にて特別公開をやっていたので観に行ってきました。宝蔵寺は弘法大師空海の創立と伝えられ、京都寺町の裏側にある裏寺町にあります。 伊藤若冲は錦市場にあった青物問屋「桝源」の生まれ、近くの宝蔵寺が菩 […] -

京都探訪

京都探訪

等寺院

等寺院は1341年、足利尊氏が天龍寺の夢窓国師を開山にお迎えして創建された。お寺の入口には、ユニークで力強い関牧翁(せきぼくおう)老師の祖師像。 庭園は夢窓国師作と伝えられ、草書体の心の字をモチーフにつくられた心字池があ […]