-

日々の暮らし

日々の暮らし

東深沢桜祭り

いつもは静かな呑川緑道。 しかし今日は朝からコーラス隊合唱、パントマイム、お餅つき、ビンゴ大会と、、、大賑わい。 近所の子供やおばさん、エーダンモール商店街、おやじの会、地元の人たちが集結し”東深沢桜祭り”。 そんな中、 […] -

美味しいもの

美味しいもの

桜塩漬け-yoshihara

八重桜のほうがと言われたが、、、、染井吉野で試してみた。 ①7分咲きの花(軸つき)を摘み、水洗い。 ②水気をきり、塩をふりゆっくり混ぜる。③その上に、重石をのせ2日ほどねかせる。④水が出てくるので、水をきり酢(果物系の酢 […] -

家づくりのアイデア

家づくりのアイデア

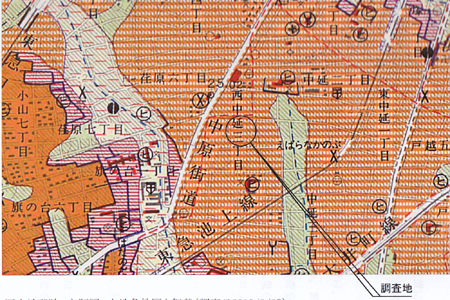

土地条件図-yoshihara

国土地理院の土地条件図。地図は、台地や低地、水部などにより色分けされていて、その地域のおおよその地盤の状態を見ることができる。 地図を眺めていると、ビルやマンションで埋め尽くされた東京の街も、遠い昔は大地が広がり小高い丘 […] -

文化・芸術

文化・芸術

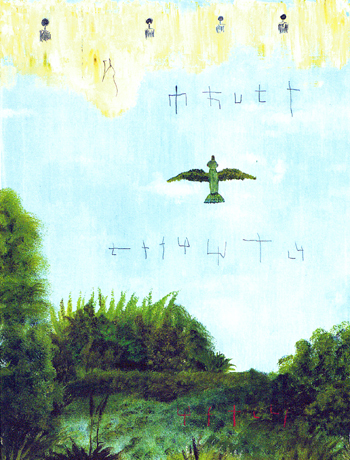

ジョン・ルーリー展

this is what i really call a message(これがメッセージだと私はよびたい)というジョン・ルーリーのドローイング。 現場帰り、ワタリウム美術館でやっているジョン・ルーリー展へ行ってきました […] -

お知らせ

お知らせ

世田谷の建築家-yoshihara

3/16(火)~21(日)まで、「世田谷の建築家展」に参加しています。@世田谷美術館・区民ギャラリーA(10:00-16:30) お近くにお寄りの際には、是非お立ち寄りくださいませ。 -

家づくりのアイデア

家づくりのアイデア

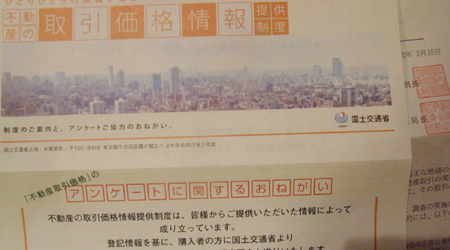

土地総合情報システム-yoshihara

国土交通省は、平成19年より全国で土地を取得した人たちに対してのアンケート調査を実施している。そのデータを元に個人情報を伏せ「土地総合情報システム」というウェブ上で情報公開されています。土地を探している人たちにとっては、 […] -

お知らせ

お知らせ

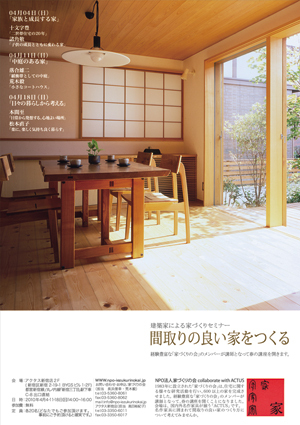

家づくりセミナーお知らせ-yoshihara

『間取りの良い家をつくる』をグランドテーマに、建築家が2人ずつ3週連続のセミナーを開くことになりました。6人の建築家が「家族と成長する家」「中庭のある家」「日々の暮らしから考える」という3つのテーマから、具体的な実例を通 […] -

日々の暮らし

日々の暮らし

おやじ10周年

背中に”おやじ”とおおきくプリントされた真っ赤なTシャツは、おやじの会のユニフォーム。 おやじの会は、東深沢小学校のおやじたちが自主的に集まり、子供たちと一緒に学校の校庭でキャンプ・ダンボール基地づくり・天体観測などいろ […] -

日々の暮らし

日々の暮らし

プール日和

職業柄、1日中座りっぱなしで図面を描いていることが多い。何年も続くと慢性の肩こり腰痛。去年の夏から週1~2回プールに行くこととした。夏は、夕方になったら自転車で駒沢公園の野外プール。最近は仕事の合間に、砧にある世田谷総合 […] -

音楽

音楽

卒業-yoshihara

ミリバールは、渋谷にある音楽好きのお客さんたちが集まるbar。オープンのとき僕も、カウンターの設計で参加した。 月日が経つのは早いもの、その頃から13年間バイトでカウンターに入っていたタイチくんが、この度お店を卒業。そし […] -

白金tb

白金tb

サッシ取付

コンクリートの躯体にぽっかり穴を開けていた、開口部にアルミサッシが取り付けられました。ガラスはまだはまっていませんが。 躯体とサッシの隙間は防水モルタルを塗りこんで塞ぎます。 そろそろ、躯体は完成し、内装工事が始まります […] -

家づくりのアイデア

家づくりのアイデア

卓上の町

光の当たり具合、風の流れ、道路や隣家との関係、法規制、そこに住む人のコト・・・・・など考えるためいくつも模型をつくりながら、設計を進めてゆく。 可能性を試してゆくと机の上には、小さな町。 -

家づくりのアイデア

家づくりのアイデア

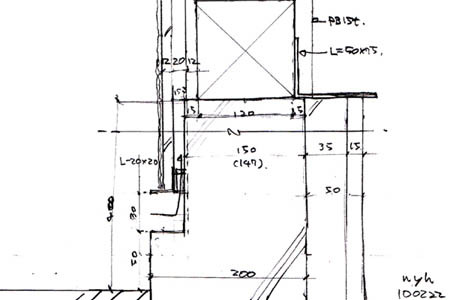

基礎ディテール-yosihara

基礎廻りのディテール検討。フラット35を使って住いを建てる場合、基礎高さは、地面から40cm以上に設定という基準がある。(土台の湿気を防ぐ技術) しかし、これだと建物外壁に基礎の立上がりがぐるりとでてきてしまう。もう少し […] -

建物探訪

建物探訪

リフォーム引渡し-miyamoto

マンションの改装工事が完成し、今日はお引渡しでした。マンションといってもメゾネットタイプ、広い庭もある戸建住宅と変わらない住まいです。既存では、2つの和室、北側の部屋があったところを壁をとり、広々としたリビングにしま […] -

家づくりのアイデア

家づくりのアイデア

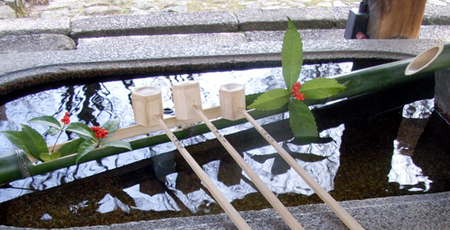

設え-yoshihara

蹲に設えられた、千両。@真如堂境内 季節感が感じられ、素敵ですね。日々の生活にも余白を設えることにより、新たな可能性が生まれてきます。